ミドル世代必見!アンチエイジングのための睡眠の質向上法を徹底解説(4)|朝の光と体内時計で眠りを整える!

前回に引き続き、「睡眠の質をどうやって高めていくか?」というテーマでお届けします。

眠っているはずなのに、朝の目覚めがスッキリしない。

昼間にボーッとしてしまい、集中力が続かない。

そんな悩みを抱えていませんか?

アンチエイジングを考えるうえで、良質な睡眠は欠かせないファクターです。

これまでの記事では、

「睡眠と老化の関係」

「最適な睡眠時間」

「睡眠負債とパフォーマンスの関係」

といったテーマを中心にご紹介してきました。

👉まだ読んでいない方は、こちらからご覧ください → シリーズ記事一覧はこちら

今回は

「朝の光」と「体内時計のリズム」を活用して、自然と眠れる体を整える方法を、科学的根拠とともにわかりやすく解説します。

ちょっとした習慣の見直しが、夜の眠りに大きな変化をもたらします。

自分の体のリズムに耳を傾けながら、ミドル世代からの睡眠改革を始めていきましょう。

以下参考文献です。

目次

よく眠れている人と、そうでない人の違いとは?

「自分はよく眠れているのか?それとも眠れていないのか?」

その判断を入眠までにかかる時間(=入眠潜時)だけで測るのは難しいかもしれません。

実際、ある調査によると、

- 健康な人の平均入眠時間:約7〜8分

- 寝つきが悪い人:約10分

と、差はわずか2〜3分程度しかないことがわかっています。

では、睡眠の質の良し悪しを決めるのは何でしょうか?

それは、「日中の覚醒度」です。

以下のような自覚がある場合は、睡眠の質が十分とは言えないかもしれません。

- 日中に強い眠気を感じる

- 朝起きても頭がスッキリしない

- 仕事や日常のミスが増えた気がする

睡眠の質は「どれだけ寝たか」ではなく、「日中にどれだけ活動的に過ごせたか」で評価すべきなのです。

睡眠の質をチェックする方法

日中の状態に加え、自分の睡眠状態をより客観的に知るために、以下のようなチェックツールを活用するのも効果的です。

- アテネ不眠尺度(不眠症の有無を自己チェックできる国際的な指標)

- 書籍『睡眠の超基本』巻末にある睡眠の質チェックシート

これらを活用することで、「感覚」だけでなく、「数値」でも自分の睡眠の状態を把握できるようになります。

睡眠は“減点方式”で見直すのが効果的

良質な睡眠を得るための最短ルートは、「加点」よりも減点要素の排除です。

つまり、睡眠を妨げている要因を一つずつ取り除くことが重要です。

以下のような習慣や環境に心当たりはありませんか?

- 寝室が十分に暗くない

- 周囲の生活音や騒音が気になる

- 寝室が暑すぎる、または寒すぎる

- リビングやダイニングの照明が就寝前でも明るすぎる

- 寝る直前にコーヒーや緑茶など、カフェインを摂取している

- 寝酒の習慣がある(アルコールは眠りを浅くします)

- ソファで寝落ちし、そのまま朝まで…が日常化している

- 眠れないのに無理に布団にとどまっている

- 就寝前に悩みごとやストレスについて考え込んでしまう

- スマホでSNSやゲームを見続けてしまう

これらはすべて、“睡眠スイッチ”を妨げる習慣です。

1つでも心当たりがある方は、ぜひ今日から一つずつ見直してみてください。

睡眠の質を上げる方法①「まずは“量”を確保する」

「質の良い睡眠をとれば、短くても大丈夫」と思っていませんか?

実は、睡眠の質だけでは、睡眠の“量”を補うことはできません。

こんな状態に心当たりがあれば、それは睡眠不足のサインかもしれません。

- 日中に強い眠気が襲ってくる

- 休日になると寝だめしてしまう

- 昼寝するとすぐに眠れる(=慢性的に寝足りていない)

このような状態が続いている場合、「睡眠負債」が蓄積している可能性が高いのです。

睡眠負債とは、日々の睡眠不足が少しずつ積み重なっていく状態のこと。

これが続くと、パフォーマンスの低下や免疫力の低下、さらには生活習慣病のリスクまでも高めることが知られています。

睡眠時間を最優先に考える

忙しい毎日の中では、つい「やること」を優先しがちですが、まずは睡眠時間を確保することを最優先にしてみてください。

睡眠時間を確保した上で、残りの時間で他の予定を調整していくという意識が大切です。

まずは1週間単位で“合計睡眠時間”を増やしてみる

「毎日7時間寝ましょう」と言われても、生活スタイルによってはすぐに実現できないかもしれません。

そこでおすすめなのが、1週間単位での合計睡眠時間の増加を目指す方法です。

たとえば:

- 平日は6時間睡眠 × 5日 → 30時間

- 土日に各8時間眠れば → +16時間

- 週合計 = 46時間(目安としてはOK)

このように考えると、「完璧に毎日長く眠る」ことができなくても、トータルでバランスを取ることが可能です。

睡眠日誌で見えてくる“自分の睡眠傾向”

睡眠時間を確保しながら、睡眠日誌(記録)をつけてみましょう。

記録する内容はシンプルでOKです。

- 就寝・起床時間

- 夜中に目が覚めたかどうか

- 朝の目覚めのスッキリ度

- 日中の眠気の有無

これを1週間続けるだけでも、自分の「眠れない原因」「スッキリ起きられるパターン」が少しずつ見えてきます。

一言アドバイス

睡眠の質は“量”がベースです。

睡眠時間を軽視したまま質を求めても、土台が不安定なままでは改善しにくいのです。

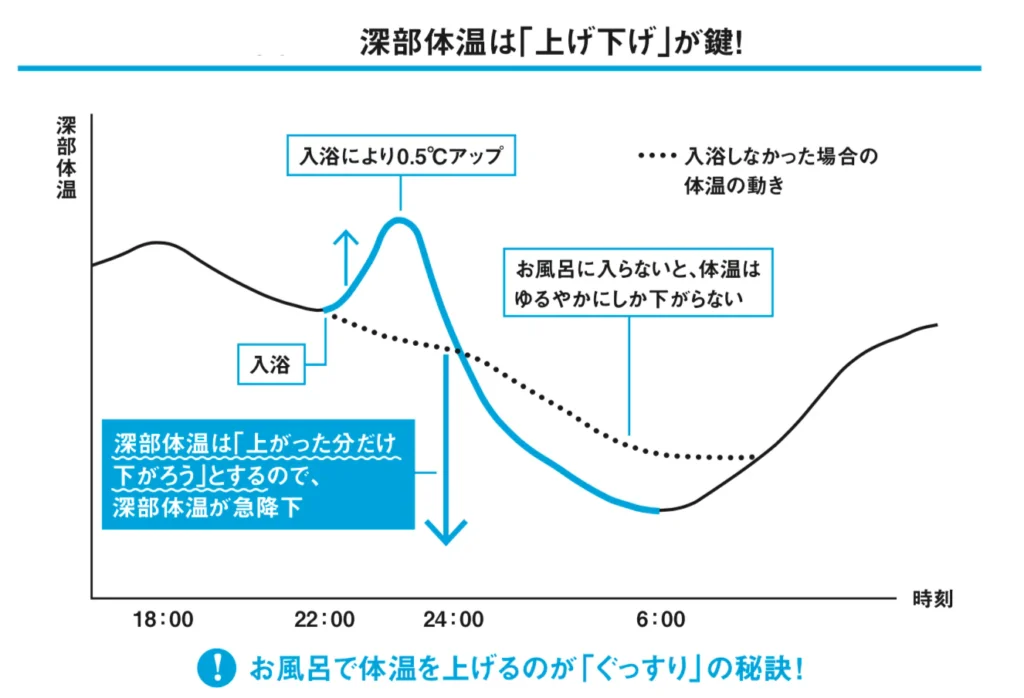

睡眠の質を上げる方法②「体温のスイッチを使う」

私たちの体は、体温の変化と密接に関わりながら眠りへと導かれています。

特に「深部体温(体の内部の温度)」と「皮膚温(手足など体表の温度)」の関係は、スムーズな入眠にとても重要です。

ポイントは、深部体温をゆるやかに下げること。この体温の“スイッチ”を上手に使えば、自然に眠りに入りやすくなります。

就寝90分前の入浴が理想的

最も手軽で効果的なのが、就寝90分前の入浴です。

40℃のお風呂に入ると、深部体温が約0.5℃上昇します。そして、上がった体温は時間とともに元に戻ろうとし、その際に大きく低下する反動が起こります。

この深部体温の下降が、自然な眠気を引き起こすのです。

なぜ90分前がいいのか?

→ 深部体温が元に戻るのに約90分かかるためです。

✔ 入浴のコツ

- お湯の温度は40℃前後

- 肩までしっかり浸かる(10〜15分が目安)

- 入浴後は、分厚いガウンや靴下で熱をこもらせすぎない

冬場、入浴直後に厚着をすると熱放散がうまくいかず、深部体温が下がりにくくなるので注意しましょう。

逆に、夏場は扇風機で軽く涼むのも熱放散を助ける良い方法です。

入浴が難しい日はシャワーでもOK

「夜遅く帰ってきて、90分も待てない…」

そんな日は、シャワーで皮膚表面を軽く温めるだけでもOKです。

深部体温をあまり上げすぎず、短時間で少し下げることで、入眠を促す効果があります。

ただし、本格的な眠気を引き出すには入浴の方が効果的なので、できる日は湯船につかるようにしましょう。

足湯でも効果あり

忙しくて時間がないときは、足湯もおすすめです。

足は毛細血管が多く、体温調節に大きな役割を果たします。足元を温めるだけでも熱放散を促進し、入眠を助けてくれます。

✔ 靴下の正しい使い方

- 入眠前:靴下を履いて足を温める

- 寝る直前:靴下を脱いで熱放散を促す

履いたまま眠ると、熱がこもって逆効果になる場合があるため、「温めて→脱ぐ」が理想的な使い方です。

「辛いもの」を夕食に取り入れるのも手

辛い食べ物を食べると、一時的に深部体温が上昇します。

その後、自然に体温が下がっていく過程で、眠気が訪れやすくなるのです。

- 麻婆豆腐

- 担々麺

- キムチ鍋

- スパイスの効いたカレー など

こうした辛味のある料理を夕食に取り入れるのも、入眠をサポートするちょっとした工夫になります。

入浴と睡眠の質に関する研究結果

スタンフォード大学と秋田大学の共同研究によると、

炭酸泉やナトリウム泉などの温泉浴は、通常のお風呂よりも深部体温を高く上げることができ、その後の体温低下が大きいため、ノンレム睡眠(深い眠り)の質も向上したという結果が出ています。

特に炭酸泉は湯疲れが少なく、睡眠にメリットが大きいことがわかっています。

温泉旅行に行った後、「ぐっすり眠れた」と感じるのは、科学的にも理由があるのです。

一言アドバイス

「体温のスイッチ」を上手に活用すれば、薬に頼らず自然に眠りやすい体をつくれます。

入浴・足湯・辛い食事など、日常のちょっとした習慣が眠りの質を大きく左右します。

睡眠の質を上げる方法③「寝室を見直す」

どんなに正しい生活リズムを心がけても、寝室の環境が整っていないと、質の高い睡眠は得られません。

ミドル世代が快適に眠るためには、「暗くて・静かで・適温な空間づくり」がとても重要です。

ここでは、光・音・温湿度・空気の質・香りの5つの視点から、理想的な寝室環境をつくる方法をご紹介します。

1.光|夜の光は“睡眠ホルモン”の敵

眠りにつくには、寝室はできるだけ真っ暗にするのが理想です。

明るい光があると、体内時計が乱れ、メラトニン(睡眠ホルモン)の分泌が抑えられてしまいます。

🔦 よくあるNG例:

- 常夜灯や天井の豆電球をつけたまま寝る

- 時計や電子機器のLEDが光っている

- リビングからの光が寝室に漏れている

奈良県立医科大学の研究では、豆電球程度の明かりでも、肥満や代謝異常のリスクが高まることが報告されています(ref)。

🌙 寝室の光対策:

- 遮光カーテンを使う

- 通常の照明をやめ、間接照明に切り替える(できれば調光機能付き)

- 間接照明は徐々に暗くなるタイプがおすすめ(例:SwitchBotやSmartSleepライト)

💡 メラトニンを守るコツ:

- リビングも含め、夜は100ルクス以下の薄暗い照明に

- 光の位置は目線より低く

- 照明の色は電球色(オレンジ系)がベスト

照度と色温度が調整できる照明なら、寝る前の環境を自在に整えられます。

SwitchBotシリーズのスマート電球やシーリングライト、LEDテープライトなどは、コスパも良くおすすめです。

2.音|静けさは深い眠りのカギ

私たちの聴覚は眠っている間も働いています。

そのため、寝室がうるさいと、無意識に睡眠が分断されてしまいます。

📢 注意したい音:

- 外からの交通音

- 空調や家電の動作音

- パートナーのいびき

- 人の話し声(覚醒を誘発しやすい)

🎧 対策アイデア:

個人的には、MOLDEXのメモリーフォーム耳栓が最も効果的でした。

フィット感や遮音性で耳栓の好みは分かれるので、自分に合うものを探してみてください。

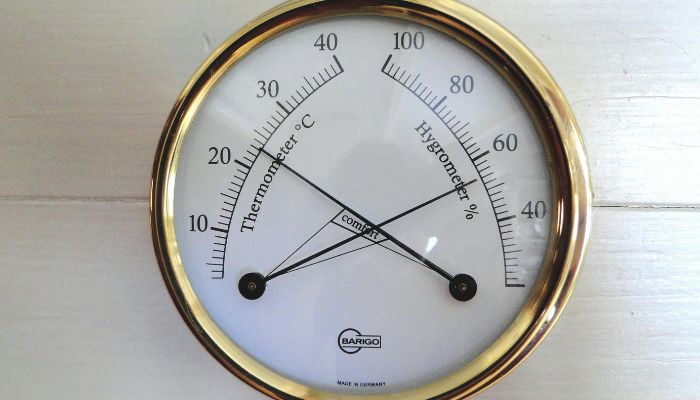

3.温度と湿度|快適な室温で眠りやすく

冷えすぎた寝室」や「蒸し暑い部屋」では、どれだけ寝ても疲れが取れません。

エアコンを使うことに罪悪感を持っている方も多いですが、実は睡眠の質を保つためには“適切な温度管理”が不可欠です。

✔ 快適とされる寝室の温湿度の目安:

| 季節 | 室温 | 湿度 |

|---|---|---|

| 夏 | 23〜26℃ | 50〜60% |

| 冬 | 19〜22℃ | 40〜50% |

※個人差がありますが、上記を目安に調整してみましょう。

✔ 快適な寝室のための工夫:

- エアコンの風が直接体に当たらないように調整する

- 加湿器や濡れタオルで湿度を補う(特に冬場)

- 夏は薄手の布団で、掛けすぎ・汗のかきすぎに注意

- 冬は足先の冷え対策をしつつ、熱がこもらないよう工夫する

ちなみに、日本サステナブル建築協会の調査では、リビングの温度が18℃以上ある家庭の方が入眠がスムーズだったという結果も出ています。

家の中全体の温度差を小さく保つことも、睡眠には効果的です。

4.換気の工夫も、実はとても重要

寝室にCO₂がたまると、知らず知らずのうちに睡眠の質が下がってしまいます。

人は眠っている間にも呼吸で二酸化炭素を吐き出しており、密閉された部屋ではCO₂濃度が上昇しやすくなるのです。

✔ 換気のポイント:

- 寝る前に10分程度、窓を開けて換気する

- サーキュレーターや空気清浄機で空気を循環させる

- ドアを少し開けて寝る(空気の通り道を作る)

私はCO₂モニターを設置し、1000ppm以下をキープするように努力していますが、冬は暖房との兼ね合いでなかなか難しいですね。今後、色々と試行錯誤していこうと思っています。

5. 香り:好きな香りで「眠りスイッチ」を入れる

ラベンダーの香りでリラックスできる…という話、聞いたことがある方も多いかもしれません。

実は、香りと睡眠の関係についても、さまざまな研究が行われています。

ラベンダーやヒノキの香りなどには、脳を落ち着かせる作用があることが報告されており、寝つきを良くしたり、悪夢を減らす効果も期待されています。

✔ 研究の紹介(ドイツ・ドレスデン工科大学)

PTSDに悩む被験者40人を対象に、ラベンダーやバラ、オレンジなど好きな香りを選んでもらい、5日間にわたって香りを嗅ぎながら眠るグループと、無香で眠るグループに分けたところ、香りを使ったグループは悪夢(フラッシュバック)の発生率が大幅に減少したそうです。

✔ 香りの取り入れ方:

- アロマディフューザー(寝室に設置)

- ピローミスト(枕にシュッとひと吹き)

- ヒノキのチップやサシェを枕元に置く

香りは“脳に直接届く感覚”と言われています。

科学的根拠が100%でなくても、心地よさを感じる香りを寝室に取り入れるのはおすすめです。

一言アドバイス

「寝室を整えること」は、睡眠の質を上げる最も“手軽で即効性のある習慣”のひとつです。

すべてを完璧にする必要はありません。できることから一つずつ、整えていきましょう。

📚 まだ読んでいない方はこちらもどうぞ:

- 【第1回】睡眠不足の怖さを知ろう

- 【第2回】自分の睡眠を知ろう

- 【第3回】眠りのスイッチ