ミドル世代必見!アンチエイジングのための睡眠の質向上法を徹底解説(6)|毎日のルーティンで眠りの質を底上げ!

前回に引き続き、「睡眠の質をどうやって高めていくか?」というテーマでお届けします。

「寝ているはずなのに、朝からどんより…」

「夜中に何度も目が覚めてしまう」

そんなモヤモヤを抱えていませんか?

睡眠の質は、アンチエイジングを考えるうえで避けて通れない重要ポイントです。

これまでの記事では、

- 睡眠と老化の関係

- 最適な睡眠時間

- 深部体温や体内時計の活用

- 運動や食事の見直し

といったテーマについて解説してきました。

👉 まだ読んでいない方は、シリーズ記事一覧もぜひチェックしてみてください。

今回は、「毎日のルーティンを整える」ことが睡眠の質にどう影響するかにフォーカス。

夜の入眠をスムーズにする“ナイトルーティン”、そして朝の光や食事・運動を活かした“モーニングルーティン”を通して、眠りの質を底上げする方法をお伝えします。

自分の生活に合ったルーティンを見つけて、ぐっすり眠れる毎日を一緒に作っていきましょう!

また、記事の最後に参考にした書籍を掲載しておきますので、さらに深く学びたい方はチェックしてみてください。

目次

睡眠改善の鍵は「脳のスイッチ」

「なかなか寝つけない」「夜中に目が覚める」——そんな悩みの裏には、“脳が眠りの準備をしていない”という状態が潜んでいることがあります。

そこでカギになるのが、脳のスイッチを自然に切り替えるためのルーティン。寝る前や朝の行動を一定化することで、脳に「今は眠る時間だ」「今は活動の時間だ」と正しい信号を送り、睡眠と覚醒のリズムを整えることができるのです。

睡眠の質を上げるための「脳のスイッチ」として、ルーティンを作ることはとても効果的です。

入眠のためのナイトルーティン

寝る前に決まった動作を繰り返すと、「この行動をしたら眠る時間だ」と脳が学習し、自然とリラックスモードに移行しやすくなります。これを入眠のスイッチと呼びます。

以下は代表的なナイトルーティンの例です:

- ホットミルクを飲む

- パジャマに着替える

- アロマや波の音でリラックスする

- 簡単なストレッチやヨガを行う

- 部屋の照明を暖色系の間接照明に切り替える

どれか一つでもいいですし、複数組み合わせても構いません。大切なのは自分に合ったものを毎日同じ順番で行うことが大切です。

特におすすめなのが、DaiGo著『賢者の睡眠』でも紹介されている逆説的介入。

「絶対に寝ない」と決めて布団に入ることで、眠ることへのプレッシャーが外れ、かえって眠りやすくなるというユニークな手法です。私自身も中途覚醒時にこの方法を試し、いつの間にか眠ってしまった経験があります。

ポイント: このとき、スマホや読書などの“別の作業”はNG。あくまで寝ないと決めてただ横になるだけ。そうするといつの間にか眠っています。

モーニングルーティンの重要性

意外に思うかもしれませんが、質の高い睡眠は、すでに“朝の行動”から始まっています。

その理由は、私たちの体に備わる体内時計(サーカディアンリズム)が、朝の光や食事、運動の刺激を通して調整されているから。

特に重要なのが、次の3つ:

- 起床後に朝の光を浴びる → 体内時計リセット&メラトニン分泌の予約

- 朝食をしっかり摂る → インスリン分泌でサーカディアンリズムの調整

- 15分の軽い有酸素運動 → セロトニン分泌+脳の覚醒促進

朝の行動が整っている人ほど、夜に自然と眠くなるサイクルが構築されやすくなります。

まとめ

寝る前に「寝よう」と頑張るよりも、朝と夜のルーティンで“脳のスイッチ”を整えることが近道です。これを習慣化することで、薬に頼らずとも、自然と眠りにつけるようになっていきます。

朝の行動が夜の眠りを決める理由

「夜の眠りが浅い」「なかなか寝つけない」と感じる人ほど、注目すべきは“朝の過ごし方です。

実は、夜の眠気を生み出す仕組みは、朝の刺激によってすでにスイッチが入っています。

朝の光が「眠気ホルモン」をセットする

私たちの体には、約24時間周期で働く体内時計(サーカディアンリズム)が備わっています。

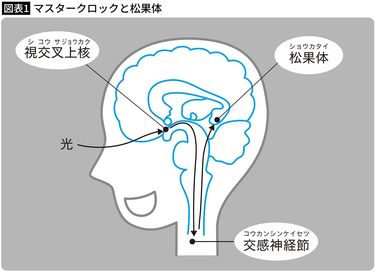

このリズムをコントロールしているのが、脳の視交叉上核(SCN)と呼ばれる部位。ここが、外部の“光”を感知して、全身の生体リズムを調整しています。

朝、目が覚めたらカーテンを開けて太陽光を浴びるだけで、次のような生理反応が起きます:

- メラトニン(眠気ホルモン)の分泌が止まる

- セロトニン(覚醒ホルモン)の分泌が始まる

- 約15時間後にメラトニンの分泌が再スタート

つまり、朝に光を浴びることで、夜の眠気のタイマーをセットしていることになるのです。

☀ 朝の光の照度(参考)

- 晴れの日:100,000ルクス

- 曇りの日:10,000ルクス

- 雨の日:5,000ルクス

※体内時計のリセットには2,500ルクス程度で十分

室内照明(500ルクス以下)では不十分なので、朝起きたら窓際に行く or 外に出るのがおすすめです。30分程度太陽光を浴びるといいでしょう。

朝食が「体内時計の再起動ボタン」になる

光と同じく、朝食も体内リズムのリセットに関わっています。

炭水化物を摂取すると、血糖値の上昇に伴いインスリンが分泌されます。このインスリンが、体内時計の各部位に働きかけて、「今が朝だ」と全身に伝える役割を果たします。

さらに、たんぱく質を一緒に摂ることで、脳内でセロトニンの原料となるトリプトファンが吸収されやすくなり、それが夜にメラトニンへと変換されて、眠気を誘導します。

💡おすすめ朝食:

白米+納豆 or 鮭、卵、豆腐、みそ汁などの「米&たんぱく質」メニュー。

パン派の人も、GI値が高めの全粒パン+ヨーグルトや卵を合わせてみましょう。

朝の軽い運動が「セロトニン分泌」を促進する

起床後の軽い有酸素運動(15分程度のウォーキングやストレッチ)も、セロトニン分泌に効果的です。

特に、「一定のリズムで身体を動かす」ことがポイント。

- ウォーキング(テンポよく歩く)

- 自転車をこぐ

- ラジオ体操やヨガ

- 呼吸を意識したストレッチ

こうしたリズム運動が脳幹に刺激を与え、セロトニンの分泌を活性化。

その結果、日中のメンタルが安定し、夜にはしっかりとしたメラトニン分泌へとつながります。

まとめ:朝を変えると、夜の睡眠が変わる

- 起きたらすぐに朝日を浴びる

- 朝食は“炭水化物+たんぱく質”を意識してしっかり食べる

- 朝の軽い運動でセロトニンを活性化

これらを習慣化するだけで、夜の「自然な眠気」が格段に生まれやすくなります。

睡眠改善と聞くと「夜の対策」が思い浮かびがちですが、

本当に効果的なのは“朝から始まる1日の設計”なのです。

🧠 サーカディアンリズムの仕組み:眠りと覚醒の“司令塔”とは?

朝の行動が夜の眠りに大きく影響する理由は、「サーカディアンリズム(概日リズム)」と呼ばれる、私たちの体に備わった“24時間の体内時計”にあります。

この体内時計の“司令塔”を担っているのが、脳の奥にある**視交叉上核(SCN:Suprachiasmatic Nucleus)**という小さな組織です。

⏰ サーカディアンリズムの働きとは?

- 朝、目に入る光を視交叉上核が感知すると、そこから全身の器官に「起きるぞ!」という信号が送られます。

- 夜、暗くなると視交叉上核は松果体に「メラトニンを出せ」と命令を出し、体は自然と“休息モード”へ。

- こうして、光=覚醒、暗闇=眠りというリズムが1日単位で繰り返されているのです。

💡 体内時計を“毎日リセット”しないとズレていく?

実はこの体内時計、放っておくと 1日約24.2時間のリズムで動いてしまい、1日ごとに少しずつズレていきます。

そのズレを毎朝「リセット」してくれるのが、朝の光や食事、運動などの刺激です。これらが「外的な時刻合わせ(エントレインメント)」として働くことで、私たちは毎日24時間サイクルを保っていられるのです。

🌞 だからこそ、朝の習慣が大事!

- 朝の光を浴びることで、視交叉上核がメラトニンの分泌停止を指令

- 朝食を摂ることで、腸や肝臓などの末梢時計(Peripheral Clocks)も同期

- 軽い運動で血流を促進すれば、より覚醒がスムーズに

これらの働きがそろって初めて、夜のメラトニン分泌(=深い眠り)がスムーズに引き起こされます。

🔍 コラム的ミニ知識

- 光刺激に反応するのは“目の奥の網膜”です。 通常の視覚とは異なり、光の強さを感じる特殊な神経(ipRGCs)が、直接SCNに情報を伝えます。

- そのため、朝の光を浴びるときは「目に直接自然光が入る」ことが重要。サングラス越しでは効果が弱くなります。

まとめ:体内時計を味方につけよう

「朝の光、朝食、運動」といったルーティンは、単なる気持ちの切り替えではなく、科学的に“脳と体のスイッチ”を切り替える働きをしてくれています。

だからこそ、朝の行動にこだわることが、夜の質の高い睡眠につながる——。

これが、アンチエイジングにも効く「体内の時間整備術」です。

自然な目覚めを促すテクニック

目覚ましの音で“叩き起こされる”ような朝、経験ありませんか?

実は、自然な目覚めこそが、睡眠の質を高めるカギになります。

無理やり起きるのではなく、「自然と目が覚める」状態をつくることで、スッキリした朝と高い日中パフォーマンスが実現します。

アラームは“敵”になることも

大音量のアラームやスヌーズ機能の多用は、脳と体にストレスを与える原因になります。

人間は本来、危険な音に反応して起きるように設計されており、アラームでの覚醒は“戦闘モード”で目覚めるようなもの。

📌研究例:

2016年、アメリカの行動経済学者ダン・アリエリー博士のレビューでは、スヌーズ機能は行動的にも認知的にも“逆効果”であると報告。

アラームを繰り返すことで、脳が混乱し、起床時の覚醒効率が悪くなるという結果が示されています。

🔻スヌーズ機能の問題点:

- 覚醒とアラームの関連性が曖昧になり、脳が混乱

- 「起きる」という行動が“面倒な作業”に変化

- 一度起きても二度寝でリズムが乱れ、寝起きが悪化

覚醒の準備は「就寝前」に始まっている

実は、「目覚めの質」は前夜の行動で決まります。

その背景にあるのが、PERタンパク質の働きです。

このタンパク質は、夜になると抑制され、朝になると分泌されて覚醒を促します。

一定のリズムで就寝・起床を繰り返すことで、PERタンパク質の分泌サイクルが安定し、自然に目覚めやすくなる体質がつくられます。

📌ポイント:

- 毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きる

- 週末の寝だめは避ける(体内時計がズレやすくなる)

- 朝起きたら日光を浴びて、サーカディアンリズムをリセット

覚醒ホルモン「コルチゾール」を味方につける

コルチゾールは、朝にかけて分泌量が増える覚醒ホルモンです。

この自然な分泌を邪魔しないためにも、朝起きて90分以内はコーヒーを控えるのがベター。

カフェインはコルチゾールと作用が重複し、脳が本来持つ「覚醒力」を鈍らせてしまう可能性があります。

科学的に裏付けられた“起きる時間を決めておく”テクニック

1999年、ドイツ・リューベック大学の研究では、就寝前に「起きる時間を決めておくだけで目覚めが変わる」という結果が出ています。

被験者に対して「朝6時に起こす」と伝えて就寝させたグループは、目覚めがスムーズで、起きたときの覚醒度が高かった一方、

「9時に起こす」と伝えて同時刻(6時)に起こされたグループは、起床後もぼんやりし、覚醒に時間がかかったというのです。

これは、脳が「何時に起きるか」を事前にセットすることで、コルチゾール分泌や神経活動を“目覚めモード”に準備できることを示しています。

自然な目覚めをサポートするアイテム

起床を快適にするためのテクノロジーを活用するのもおすすめです。

- 光目覚まし時計(例:SwitchBot シーリングライト、Philips SmartSleep)

→ 日の出のように徐々に明るくなり、メラトニンを自然に抑制 - 自動カーテン開閉装置(例:SwitchBot Curtain)

→ 指定時刻にカーテンが開き、自然光で目覚めを促す - 睡眠トラッカー付きのスマートウォッチ

→ レム睡眠期など「浅い眠り」を狙って起こす機能付き

まとめ:目覚ましに頼らない目覚めを目指そう

- 就寝・起床時間を固定し、体内時計を安定させる

- 起床時間を明確にイメージしてから眠る

- 朝の強制的なアラームをやめ、自然に目が覚める仕組みをつくる

こうした工夫を積み重ねることで、「夜ぐっすり」「朝すっきり」のサイクルが定着していきます。

有酸素運動が日中と睡眠に与える効果

「たった15分の運動」で、睡眠の質と日中パフォーマンスが大きく変わる──

これが、近年の研究で示された驚くべき事実です。

ミドル世代のアンチエイジングにとって、日中の過ごし方は夜の眠りにも直結しています。なかでも、有酸素運動は、睡眠と脳機能の両方を高める最強の習慣なのです。

有酸素運動が脳を“最適化”する

カナダのマルギル大学による研究(2020)では、朝15分の有酸素運動がその後の認知機能や記憶力を高め、脳の活動効率を最大8時間維持するという結果が報告されています。

📌研究の概要:

- 被験者にパズルゲームを実施

- Aグループ:その後エアロバイクを15分

- Bグループ:座って15分休憩

- ゲームを30分後、90分後、8時間後、そして24時間後(睡眠を挟んで)に再実施

- 結果:Aグループの方が集中力・記憶力ともに高く、脳の“省エネ”状態でタスクをこなしていた

この研究から、有酸素運動には「日中の認知能力を高め、夜の睡眠中の記憶定着にも好影響を与える」効果があると分かります。

有酸素運動は“眠りの準備”でもある

適度な運動によって身体がほどよく疲れると、入眠までの時間が短縮され、深いノンレム睡眠の割合も増加します。

特に、ウォーキング・サイクリング・軽いジョギングといったリズミカルな運動は、セロトニンの分泌を促し、その日の夜のメラトニン生成を助ける──つまり、「睡眠ホルモンの原料確保」にもつながります。

朝の運動で体内時計を整える

朝の運動には、サーカディアンリズムをリセットする効果もあります。

特に、太陽の光を浴びながら行うウォーキングやジョギングは、

- 体内時計を整える

- セロトニン分泌を活性化

- 夜のメラトニン分泌を促進

という一石三鳥の効果があります。

運動は“継続”がすべて

運動が苦手な人でも、「NEAT(非運動性熱産生)」を意識することで、活動量を自然に増やせます。

🟧NEAT(Non-Exercise Activity Thermogenesis)とは?

→ 通勤・階段の昇り降り・買い物・掃除など、日常生活で消費されるエネルギーのこと。

- エレベーターを使わず階段を使う

- 1駅分歩いてみる

- 遠いトイレ・コピー機をあえて使う

- 自宅の掃除や片付けを意識的にこなす

このような“小さな運動”の積み重ねが、結果的に睡眠の質を底上げする大きな要因になるのです。

運動と睡眠の関係:科学的エビデンス

米国睡眠医学会(AASM)による2018年のメタ解析では、

「中強度の運動は睡眠の質を有意に改善するが、就寝直前の高強度運動は入眠潜時(寝つき)を延長する可能性がある」

と報告されています。

したがって、寝る直前のハードトレーニングは避け、朝~夕方の運動を中心に組み込むことが望ましいといえます。

まとめ:日中に体を動かすことが、夜の眠りを変える

- 朝のウォーキングや軽い有酸素運動で脳と体内時計を“起動”

- NEATを意識し、日常動作での運動量を増やす

- 規則的な運動習慣でメラトニンの分泌をサポート

- 睡眠の質と日中のパフォーマンスを、同時に引き上げる

運動が「疲れるから眠れる」というだけではなく、体内リズムや脳機能まで整える“眠りの味方”であることを、ぜひ覚えておいてください。

朝のNG習慣と注意点

せっかくのモーニングルーティンも、“やってはいけない習慣”が足を引っぱっていたら台無しです。

朝の行動は、体内時計の調整だけでなく、その日の集中力や睡眠の質にまで影響を与えます。ここでは、ミドル世代が気をつけたい“朝のNG習慣”を、科学的根拠とともに紹介します。

NG① 起きてすぐネガティブなことを考える

「今日は嫌なことが起きそう…」と予測するだけで、脳の働きが落ちる。

ペンシルベニア州立大学の研究(2017)では、ストレスフルな出来事を「予測」するだけで、ワーキングメモリ(作業記憶)が著しく低下し、集中力や判断力に悪影響を与えることが明らかになっています。

🧠 ポイント:

- 実際にストレスが起きたかどうかではなく、「起こるかも」と思うだけで脳が機能低下する

- 朝のネガティブ思考は、日中のパフォーマンスを著しく下げる

✅対策:

起床後すぐに「今日の楽しみ」を1つでもいいから意識してみましょう。脳は“ポジティブな期待”によって、その日のリズムを好転させます。

NG② 起きてすぐのカフェイン摂取

「朝はコーヒーで始まる」が、逆効果かもしれません。

朝起きた直後のカフェイン摂取は、覚醒ホルモンである“コルチゾール”の分泌を妨げる恐れがあります。

📘背景知識:

- 起床後はコルチゾール分泌がピークになり、自然な覚醒をもたらす

- このタイミングでカフェインを摂ると、コルチゾールの分泌が抑制され、だるさや眠気が長引くことも

☕ベストなカフェインタイミング:

起床後90分以降。この時間帯なら、コルチゾールも自然に落ち着き、カフェインの覚醒効果が相乗的に働きます。

NG③ 朝イチで“簡単なタスク”ばかりする

せっかくのゴールデンタイムを“省エネ作業”で浪費していませんか?

朝は脳のパフォーマンスが最も高くなる時間帯。行動経済学の第一人者、ダン・アリエリー博士の研究では、重要で難しい仕事ほど“朝イチ”に取り組むべきだと提言されています。

📌理由:

- 朝はHPA軸(視床下部—下垂体—副腎系)の働きが高く、ストレス耐性が強い

- メンタル負荷の高いタスクにも耐えられる状態にある

- 逆に夜に回すと、判断力や集中力が著しく低下する

✅対策:

メール確認や軽作業は後回し。朝の1時間は“最重要タスク”に集中しましょう。

まとめ:朝の「やらないことリスト」で、1日の質が変わる

朝の行動は、「何をするか」だけでなく「何をしないか」も大切。

- ネガティブ思考はパフォーマンス低下の原因

- コーヒーは起床後90分を目安に

- 朝イチは“簡単なこと”ではなく“脳を使うこと”を

これらを意識するだけで、1日の立ち上がりが変わり、結果的に夜の睡眠にも好影響が現れます。

まとめ:睡眠は“夜”だけで決まらない

多くの人が「よく眠れなかった理由」を“夜の行動”だけに求めがちですが、実際はそうではありません。今回紹介してきたように、睡眠の質は朝からの行動に大きく左右されるのです。

ポイントをおさらい

🧠 ナイトルーティンで「脳のスイッチ」を入れる

入眠前に同じ行動を繰り返すことで、脳は「これから寝るんだな」と理解し、自然な眠気が促進されます。

🌞 モーニングルーティンが体内時計を整える

起床後に朝日を浴びる、朝食をとる、軽く体を動かす。この3つが、体内の“睡眠リズム”を整える重要なトリガーになります。

🔁 規則正しい生活が「眠りの再現性」をつくる

決まった時間に寝て、決まった時間に起きる。この積み重ねによって、脳内の覚醒ホルモンや睡眠ホルモンのリズムが整い、毎日の目覚めと入眠がスムーズになります。

睡眠は“仕組み”で整える時代へ

年齢を重ねると、どうしても「寝つきが悪い」「夜中に目が覚める」といった悩みが増えてきます。これは加齢による自然な変化であり、避けられない部分もあります。

だからこそ、感覚や気合いではなく、“仕組み”と“習慣”で整えることが大切です。

- 生活の中に「睡眠のスイッチ」を仕込む

- 朝から“眠りやすい夜”をデザインする

- 睡眠に必要なホルモンやリズムを科学的に理解して活かす

こうした工夫を続けることで、ミドル世代でも「ぐっすり眠れて、朝はスッキリ起きられる」という本来の健康的なリズムを取り戻すことができます。

5分でも窓際で朝日を浴びることで、きっと睡眠が変わってきます!

あなたも今日から一緒に始めてみませんか?

📚 まだ読んでいない方はこちらもどうぞ:

- 【第1回】睡眠不足の怖さを知ろう

- 【第2回】自分の睡眠を知ろう

- 【第3回】眠りのスイッチ

- 【第4回】朝の光と体内時計で眠りを整える!

- 【第5回】運動と食事を見直して、眠りの質を根本改善!