ミドル世代必見!アンチエイジングのための睡眠の質向上法を徹底解説 3.眠りのスイッチ

前回の続きです。前回の記事を読んでいない方はこちらも合わせて読んでいただくとより理解が深まります(1、2)。

- 睡眠とアンチエイジングの関係はよく聞くけど、具体的になにが重要なの?

- 眠れてるけど、眠った感じがしないのをなんとかしたい

- 睡眠の質を改善して、日中のパフォーマンスを上げたい

- ベットに入ってもなかなか眠れない

- 睡眠が浅く、夜中に何度も目が覚める

アンチエイジングを考えるうえで、睡眠の質の向上は欠かせません。とはいえ、一言で「睡眠の質を向上させる」と言っても、その方法は多岐にわたり、人によって合う・合わないがあるのが現実です。

実際、私自身もなかなか自分に合う方法が分からず、枕やマットレスを変えたり、アロマや睡眠ガジェットを導入したり、さまざまな方法を試しましたが、すべてが効果的だったわけではありません。

そこで本記事では、「睡眠の質を向上させたい」と考えている方のために、私がこれまでに学び、実践してきたさまざまな手法を、体系的に紹介していきます。

この記事を読めば、自分に合った睡眠改善法を見つける手助けになるはずです。そして、質の良い睡眠を手に入れることで、ミドル世代からのアンチエイジングライフをより充実させることができるでしょう

私自身、睡眠の質を向上させるために、多くの書籍や研究論文を読み、実際に試してきました。その知識と経験をできる限り詰め込んでいますので、ぜひ最後まで読んでみてください。一緒に睡眠の質を高め、若々しく健やかな毎日を目指していきましょう!

また、記事の最後に参考にした書籍を掲載しておきますので、さらに深く学びたい方はチェックしてみてください。

今回は眠りのスイッチについての話題です。

目次

眠りのスイッチ

睡眠の質を向上させるには、「どうすれば自然に眠くなるのか」を理解することが大切です。今回は「体温」と「脳」に注目し、眠りのスイッチを上手に押す方法をまとめました。

体温のスイッチ

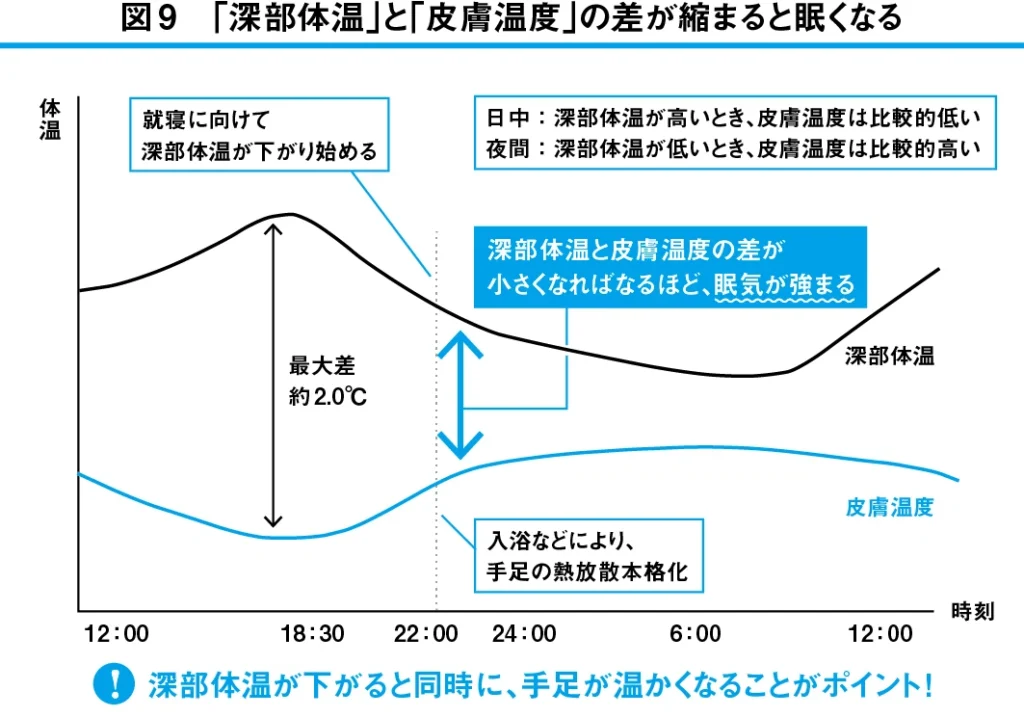

体温は「筋肉や内臓による熱の産生」と「手足からの熱の放散」のバランスによって調整されています。質の良い眠りには、このうち「深部体温」が大きく関係しています。

深部体温とは、身体の内部、特に脳や心臓、肝臓などの重要な臓器の温度を指します。これらの臓器は常に働いているため代謝が活発で、外気温の影響を受けにくい特徴があります。深部体温は覚醒時に高く、眠ると下がる性質があり、しっかり下がるほど質の良い睡眠につながります。

一方、手足の温度(皮膚温度)は昼間は低く、夜になると高くなる傾向があります。覚醒時には、深部体温の方が皮膚温度よりも約2℃高くなっています。

眠くなったときに手足が温かく感じることはありませんか?これは、皮膚温度が上がることで体内の熱を逃がし、深部体温を下げる働きをしているためです。入眠前には皮膚温度と深部体温の差が縮まり、通常2℃以下になります。

つまり、スムーズに眠りに入るためには、深部体温と皮膚温度の差を縮めることが重要です。入眠時にはまず手足からの熱放散が起こり、続いて深部体温が下がっていきます。この変化をうまく促すことで、より自然に入眠しやすくなります。

体温のスイッチを意識して、メリハリのある生活を

体温とパフォーマンスには密接な関係があり、体温が高いと集中力や作業効率が上がり、体温が低いとエラーが増えやすいことが分かっています。睡眠と覚醒、それぞれの時間帯に応じた体温のコントロールが重要です。

- 日中(覚醒時):体温を上げてパフォーマンスを向上させる

- 入眠前:手足の皮膚温度を上げ、深部体温を下げることで眠りやすくする

- 睡眠中:深部体温をしっかり下げて、質の高い睡眠を確保する

- 朝:深部体温が上昇し、自然な覚醒へとつながる

このように、体温のスイッチを上手に切り替えることで、より快適な眠りと充実した日中の活動を実現できます。

脳のスイッチ

脳が興奮していると、深部体温が下がりにくくなり、眠りにつきにくくなります。たとえば、旅行先でなかなか寝つけないのは、環境の変化によって脳が刺激されているからです。質の良い睡眠のためには、できるだけ「いつも通り」を保つことが鍵になります。

モナトナスの法則

単調な状態(モノトナス)をつくることは、脳の睡眠スイッチを入れるために有効です。たとえば、高速道路を運転していると眠くなることがありますが、これは景色の変化が少なく、単調な状態が続くためです。退屈な状態は、睡眠にとって理想的なのです。

この法則を活かし、以下のような「いつも通り」の睡眠ルーティンをつくることが大切です。

- いつもどおりのベッドで眠る

- いつもどおりの時間に寝る

- いつもどおりのパジャマを着る

- いつもどおりの照明と室温を保つ

- 入眠前に音楽を聴くなら、毎回同じ単調な曲を選ぶ

- 眠れなかったら、ベッドを離れる

ベッドは「眠るための場所」と脳に認識させることが大切です。そのため、ベッドの上では寝る以外の行動をしないことが理想的。ただし、読書が入眠のスイッチになっている場合は、必ずしもやめる必要はありません。もし読書をするなら、内容が退屈な本を選ぶのがおすすめです。

一方で、スマホの使用は厳禁です。SNSや動画視聴などは脳を刺激し、覚醒状態を引き起こしてしまいます。

ブルーライトは本当に睡眠に悪いのか?

「スマホやPCのブルーライトが睡眠に悪い」とよく聞きますが、実際には、画面に顔を近づけ、長時間凝視しなければ影響は限定的とされています。むしろ、スマホやPCの操作そのものが脳を刺激し、覚醒を促してしまうことが問題なのです。

特に、寝る前にSNSやゲーム、ショート動画を見てしまうと、**脳内でドーパミンが分泌され、眠気が吹き飛んでしまいます。**その結果、脳は覚醒状態を維持し、寝つきが悪くなります。

さらに、ベッドでスマホを使うと、脳が「ここは眠る場所ではない」と認識してしまい、習慣的に寝つきが悪くなるリスクもあります。

スマホ対策のコツ

私の場合、スマホは「おやすみモード」に設定し、ベッドから離れた場所で充電しています。こうすることで、すぐに手に取ることができず、LINEなどの通知も入らないため、スマホの存在を忘れて眠りにつきやすくなりました。

明日、早起きするには?

イスラエルの睡眠研究家、ベレッツ・ラビー氏の実験によると、通常の就寝時間の直前2時間は最も眠りにくいことが分かっています。たとえば、普段22時に寝る人は、20時からの2時間が最も眠りにくい時間帯になるということです。

この現象の詳しいメカニズムは解明されていませんが、「睡眠圧」が上昇する過程で、脳が覚醒を維持しようとする働きがあるのではないかと考えられています。

そのため、「明日早起きしたいから、今夜はいつもより早く寝よう」というのは、実は難しいのです。正しい方法は「いつも通りの時間に寝て、1時間早く起きる」こと。

睡眠時間を前倒しするのは難しいですが、後ろにずらすのは比較的簡単です。1日で無理なく調整できる範囲は「1時間程度」と考えましょう。どうしても、1時間早く寝たい場合は、下記を試してみてください。

どうしても1時間早く眠りたいときのコツ

- いつもより1時間早く入浴し、体温を調整する

- 軽いストレッチやリラックスできる運動を取り入れる

- 部屋の照明を暗めにし、睡眠モードに切り替える

これらの工夫をすることで、スムーズに早寝しやすくなります。

睡眠スケジュールをたてよう

睡眠の質を向上させるには、一定のリズムを作ることが重要です。

起床時間を固定する

- 多少の睡眠不足があっても、決めた時間に起きる

寝る時間を固定する(ただし、早寝はしない)

- 毎日は無理でも、基準となる就寝時間を決める

このように、脳に「決まった時間に眠る」習慣をセットすることで、初めのノンレム睡眠がパターン化され、質の良い眠りにつながります。

睡眠のスイッチを上手に管理し、快適な眠りを手に入れましょう。

眠気について

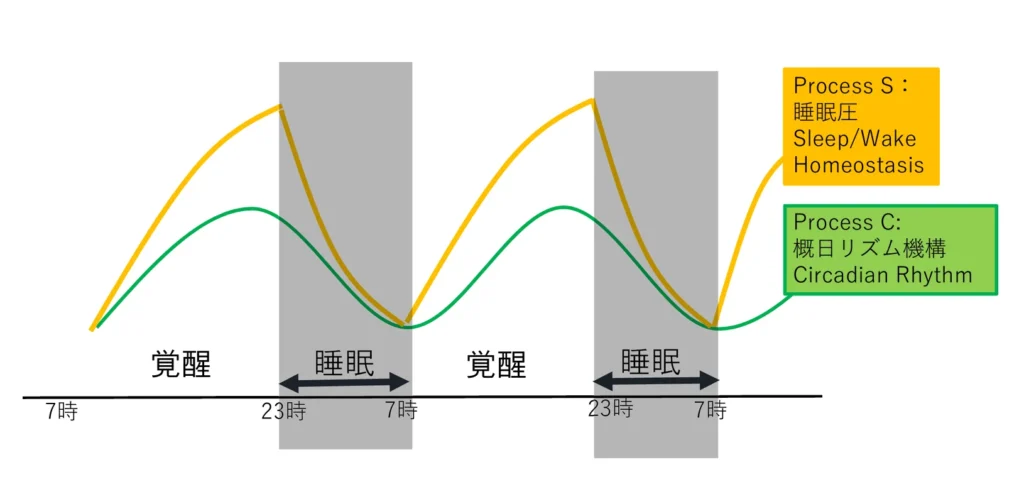

眠気を引き起こす脳のメカニズムは、まだ完全には解明されていません。しかし、眠気は「睡眠圧」と「サーカディアンリズム(体内時計)」の2つの要因によって生じることがわかっています。

- 睡眠圧:起きている間に溜まっていく「眠りたい欲求」の強さ。睡眠によって解消される。

- サーカディアンリズム:体内時計による覚醒・睡眠のリズム。夜になると覚醒シグナルが弱まり、眠気が強くなる。

この2つがバランスを取りながら作用し、眠気が生じるのです。

朝起きても眠気が消えない場合

朝になっても眠気が取れないのは、慢性的な睡眠不足(睡眠負債)が原因であることが多いです。睡眠負債による眠気は、短時間の昼寝では解消できません。

特に、自覚がない場合でも「睡眠時無呼吸症候群」などの睡眠障害を疑ってみることが重要です。

また、生活パターンの乱れが睡眠負債を招くことも少なくありません。最初のノンレム睡眠がしっかり取れないと、睡眠圧が解消されにくくなります。そのため、寝つきの悪さや途中で目が覚めるような生活習慣は見直すことが大切です。

昼食後の眠気「アフタヌーンディップ」

健康な人でも、午後2時頃には眠気が強くなることがあります。これは「アフタヌーンディップ」と呼ばれ、サーカディアンリズムの影響によるものです。

「昼食をとると脳への血流が不足して眠くなる」と言われることがありますが、脳への血流はどんな状況でも優先的に確保されるため、これは誤解です。実際には、昼食を抜いたとしても、この時間帯には眠気を感じやすくなります。

アフタヌーンディップの主な原因

- 睡眠負債による睡眠圧の増大

- サーカディアンリズムによる覚醒度の低下

そのため、午後2時前後には重要な仕事を入れないのが理想的です。

どうしても眠気を避けられないときの対処法

午後の会議や作業など、眠気を感じる時間帯にどうしても集中しなければならない場合は、以下の対策を試してみましょう。

- ミントやカフェイン入りのガムを噛む(噛むことで脳が活性化される)

- 温かい飲み物を飲む(体温がわずかに上がり、覚醒度が上がる)

- 冷たい水で手を洗う(深部体温と皮膚温度の差が生じ、目が覚める)

これらの方法を取り入れることで、脳を刺激し、覚醒スイッチを入れることができます。特にガムを噛む行為は、眠気覚ましに効果的です。

眠気をうまくコントロールし、午後のパフォーマンスを維持しましょう。

次回からは、これらスイッチをうまく使って睡眠の質をあげていく具体的な方法の解説をしていきます。